"Plenus venter non studet libenter": Essen & Trinken

Ein voller Bauch studiert nicht gern - diese Binsenweisheit galt im Mittelalter wie heute (da nennt man es "Suppen- oder Mensa-Koma"). Aber mit leerem Magen lernt es sich auch schlecht.

Die Studierenden lernen nicht nur in ihrer Universitätsstadt, sie wohnen dort und konsumieren auch - die Universität war und ist für Köln bis heute ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor. Vor diesem Hintergrund ist eine Beschwerde der Kölner Brauer und Mälzer um nicht verwunderlich, die sich 1490/92 beim Rat beschwerten,

"daß man in den Bursen auf dem Eigenlstein, auf der Marzellenstraße, Unter Sachsenhausen der Schmergasse und der Kronenburse ständig Keutebier braue und auch an Bürger ausschenke, auch ihr Malz selber mahlen, sodaß der städtischen Umsatzsteuer (Assise) und den Brauern ihr Einkommen merklich verkürzt werde."

Unter den Aufzeichnungen des Rektors Henrich Maengolt von 1495 findet sich dann ein Beschluß der Universität- vermutlich auf Veranlassung des Rates -, daß die Bursenregenten das selbstgebraute Keutebier - ein als Grundnahrungsmittel dienendes Dünnbier, das nichts mit dem seit dem 19. Jahrhundert gebrauten "Kölsch" zu tun hat - nur an ihre Tischgenossen und Kostgänger ausschenken durften.

Die Bursen: Wohnung, Verpflegung - und Lehre

Die Kölner Universität zeichnete sich seit dem 15. Jahrhundert durch eine große Zahl von Bursen aus, die von den Magistern betrieben wurden. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts bildeten die drei Hauptbursen - Laurentiana, Montana und Tricoronatum dann die Artistenfakultät.

Für Köln gehört das Bursenwesen aber nicht nur in den Bereich der Sozialgeschichte, sondern auch maßgeblich in die Verfassungsgeschichte. Die frühen Bursen bldeten in den freien Zusammenschlüsse von Magistern und Scholaren wiwe andernorts die Halls, Hospizien oder Kollegien ein Moment organisatorischer Verfestigung. Dabei ist in Köln allerdings die Burse als Wirtschaftsunternehmen der lehrenden Magister typischer als etwa die auf den Stiftungen Dwerg und Voirburg beruhende Kronenburse der Juristenfakultät.Über die personale Schiene der sie leitenden Magister wuchsen die Bursen in die Hochschule hinein, so daß 1577 die neuen Statuten der Artistenfakultät die Prinzipalbursen Montana, Laurentiana und die als Tricoronatum von der Stadt und dann von den Jesuiten weitergeführte Bursa Kuyck als konstitutive membra facultatis festschrieben.

Im 15. Jahrhrundert gab es neben den drei Prinziplabursen noch mehrere kleine Bursen mehr, die aber teirlweise aufgrund des wirtschaftlichen Mißerfolgs der sie führenden Universitätslehrer früher oder später eingingen. Man stelle sich heute Professoren in der Rolle als Geschäftsführer oder Eigentümer von Studentenheimen mit Vollverpflegung vor!

Die wirtschaftliche Konkurrenz, bei der sich die Großen letztlich gegen die Kleinen durchzusetzen verstanden, führte im Jahre 1473 dazu, daß der Kölner Magister Nikolaus Mommersloch seine Burse schloß und seine Kostgänger der neugegründeten Trierer Universität zuführte!

Freud und Leid der "Wohnheimsverwaltung"

Eigentlich meint das lateinische "bursa" wie unsere "(Geld-)Börse" den schnöden Mammon. der Begriff bezeichnete die gemeinsame Kasse, aus der der Unterhalt der Kostgänger bestritten wurde. Eine plastische Beschreibung gibt uns einmal mehr Hermnann Weinsberg, der an der Cronenburse das Rektoramt (uim Sinne von Geschäftsführung) innehatte - allerdings je länger, je mehr zu seinem Mißvergnügen, obwohl es sich anfangs so gut angehört hatte:

"Am Ende des Jahres bin ich dann Rektor in der Cronenburse geworden, und das ging gar seltsam zu. Nach dem Absterben von Doctor Horst bewarben sich zweie um die Burse, Magister Sebastianus Duisberg, Lektor bei den Montanern unter Sechzehn Häusern, und Magister Theobaldus von Aich, Schulmeister zu St. Laurenz.

Als mein Vater dies vernahm, kam er zu mir in die Cronenburse und sprach, er habe an mich gedacht. Und da meine fünf Jahre beinahe verlaufen seien, so sollte ich darnach trachten, daß ich Rektor würde. Dann bliebe ich länger in der Burse, sonst müßte ich sie bald verlassen. Man habe nicht sonderlich viel zu tun, als nur Haus zu halten, dazu wolle er mir mit meiner Mutter behilflich sein. ...

Ich hatte die Aufsicht über die Gesellen zu führen, daß sie ihr Studium nicht vernachlässigten, und daß ich sie wohl mit Speis und Trank versorgte. Es war mir beschwerlich, solches Regiment zu führen, weil ich noch nicht einundzwanzig Jahre alt war. Zunächst hab ich für bloße Kost allein die häusliche Sorge auf den Hals genommen, denn mehr hat man davon nicht. Wohl konnte ich nun weiterstudieren, aber manche Streitigkeiten und häusliche Sorgen hinderten mich sehr an meinen Studien. Doch war mir dies Amt auch wieder nützlich, denn ich mußte mich strack halten und durfte mich nicht anstellen wie ein junges Kalb, worüber sich die Gesellen gar sehr wunderten. Sie sprachen: »Sonst pflag er mit uns wild zu sein, zu spielen, springen, ringen und so weiter, jetzt ist er ganz verändert.«Aber ich folgte sehr meines Vaters Rat, der täglich zu mir kam, und meine Mutter half mir beim Einkaufen. ...

Im Jahre 1542, als das halbe Jahr nach dem (Seuchen-)Sterben um war, kamen die Gesellen wieder in die Cronenburse, daß der Tisch gar voll war. Dagegen gingen meine alten guten Gesellen nach Verlauf ihrer Zeit von mir weg und neue kamen an ihre Statt. Denn sowie ein Platz freigeworden war, setzten die Provisoren einen neuen darein. Ich wehrte mich etliche Mal dagegen, so gut ich konnte, daß die Neuen allzu bald kamen, und wenn sie dann doch eintrafen, so hatten sie einen Haß auf mich gefaßt, waren mir stän¬dig zuwider und widerstrebend.

Und damit waren der Gesellen gar viele, alles war teuer, und man konnte auch nicht alles bekommen. Für meine alten guten Gesellen richtete ich etwas freigebiger an; das verdroß die andern. Sie wurden widerspenstig, ungehorsam und wild. ...

Anfang des Jahres 1543 stellten meine Studenten viel Rumor an, klagten über mich, ich richte ihnen nicht genug an zu Tische. Als es mir zuviel ward, hielt ich mit ihnen Kapitel und gab ihnen dreierlei Meinung an. Erstlich: sie sollten mich weiter gewähren lassen; ich wollte ihnen so viel anrichten, daß sie genug haben würden. Zum andern: ich wollte ihnen anrichten, was sie begehrten, wollte es im Vorschuß tun, sie sollten mit aufschreiben, was ausgegeben würde, müßten mir aber geloben, wenn das Jahr um sei, das was über das Einkommen verzehrt worden, dazu zulegen. Zum dritten: wann auch dies ihnen nicht gefalle, so sollte man keinen gemeinsamen Tisch halten, dagegen das jährliche Einkommen überschlagen und davon jedem wöchentlich sein Anteil geben, damit er sich selber verköstige.

Nachdem sie sich beratschlagt hatten, haben sie, wie junge Leute eben tun, beschlossen, man solle ihnen jede Woche ihren Anteil Geldes geben, sie wollten sich selber beköstigen. Also wurde kein gemeinsamer Tisch mehr gehalten. Ich kochte für mich, sie halfen sich wie sie konnten, innerhalb oder außerhalb der Burse, aber das war ein jämmerlich Kochen und Essen. Sie konnten nie auskommen, gaben zu viel aus. Einige, die nicht gerade sparsam warten, vertaten ihren Anteil in zwei Tagen und litten dann Hunger und Mangel, durften aber darüber nicht klagen, weil sie es selber so begehrt. Darum blieb es eine Zeitlang dabei."

E-Raum und Mensa

Im 18. und 19. Jahrhrundert wurden Studenten als Kostgänger bei Bekannten und Geschäftsfreunden des Vaters untergebracht, mieteten sich privat "mit Kost und Logis" ein oder gingen in Gasthäusern essen. Eine Mensa in heutigem Sinn gab es erst im 19. Jahrhundert.

In den Anfangsjahren der Universität, die druch die bittere Not der eit dem Ersten Weltkrieg gekennzeichnet war, übernahm die Ordensfrau Schwester Ignatia (Gräfin Spee) die Verpflegung von Studierenden. Erst 1924 richtete die Universität einen Erfrischungsraum als "GOA" (Gaststätte ohne Alkohol) neben dem Universittäsgebäude in der Claudiusstraße ein.

Den "E-Raum" - heute auch so ausgeschildert - gab es seit 1934 auch im Neubau am Langemarck- (heute: Albertus-Magnus-) Platz. Nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben durch das Kölner Studentenwerk, kann man sich dort zwischen zwei Veranstaltungen mit warmen und kalten Speisen und Getränken stärken oder in Kleingruppen lernen und klönen ...

Nach dem Kriegs wurde der Raumauf das doppelte vergrößert, aber der starke Anstieg der Studierendenzahlen machte 1953 den Bau der "Alten Mensa" an der Ecke Universitäts-/Wilhelm-Waldeyer-Straße notwendig. Dieser wurde wiederum zu eng und 1975 durch die heutige Hauptmensa neben dem Universitätssportgelände an der Zülpicher Straße ersetzt. Wie es nach deren Großsanierung 2011/12 in Zukunft weitergeht, bleibe hier offen ...

Selbstverpflegung und Studentenspeisung: Die Nachkriegszeit

Der Mediziner Helmut Jansen erinnert sich an die Verpflegungssituation in der Nachkriegszeit:

"Das heimatliche '"Fassen der Verpflegung' war in Anbetracht der schlechten Lebensmittelversorgung der Bevölkerung notwendig. Man mußte sich zusätzlich versorgen, um leben zu können. Gegen Vorlage des Studentenausweises gab es gelegentlich einen Streifen Speck aus einer Spende. Oberhalb von Nosbachs [Jansens Vermietern] wurde auf dem Balkon ein Huhn gehalten, obwohl das verboten war. Man hörte an dem freudigen Gackern, wann das 'Balkonhuhn' täglich ein Ei gelegt hatte.

Mein Kommilitone Leo Brecklinghaus löste das Essenproblem so: sein Vater war Steiger in Essen und besaß ein Rübenfeld. Leo destillierte über das Wochenende eine Flasche mit Rübenschnaps, die er in Köln gegen Lebensmittel tauschte. Er hatte immer mit Wurst belegte Brote. Das Essen in der Mensa war miserabel und wurde in Steingutnäpfen ausgegeben. Einmal waren Steinchen in der Suppe.

Einen für die damaligen Verhältnisse guten Mittagstisch fanden wir im Souterrain eines Hauses am Rathenau-Platz bei Nonnen, die wir zärtlich "Nönnchen" nannten. Hier aßen wir an gedeckten Tischen in einer angenehmen Atmosphäre." (UA Köln, Zug. 488-1)

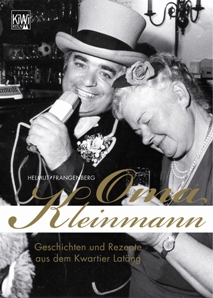

Beliebt war auch das Essen bei "Oma Kleinmann" in der Zülpicher Straße, wo es preiswerten Mittagstisch für 1,40 Mark gab. "Weil ich so viel für die Jungs getan habe, haben sie mich ja auch immer die 'Studentenmutter' genannt. Dreimal täglich habe ich neue Schnittchen geschmiert. [...] Um Mitternacht, auch das war überall bekannt, gab es alle Schnittchen, die übrig geblieben waren, umsonst. Da wurde es dann noch mal richtig voll in der Wirtschaft. Die Jungens hatten ja immer Hunger." (Helmut Frangenberg: Oma Kleinmann. Geschichte und Rezepte aus dem Kwartier Latäng. Köln 2007, S. 36 f.)